在AI应用密集爆发的现阶段,新入局者要如何才能快速破圈?

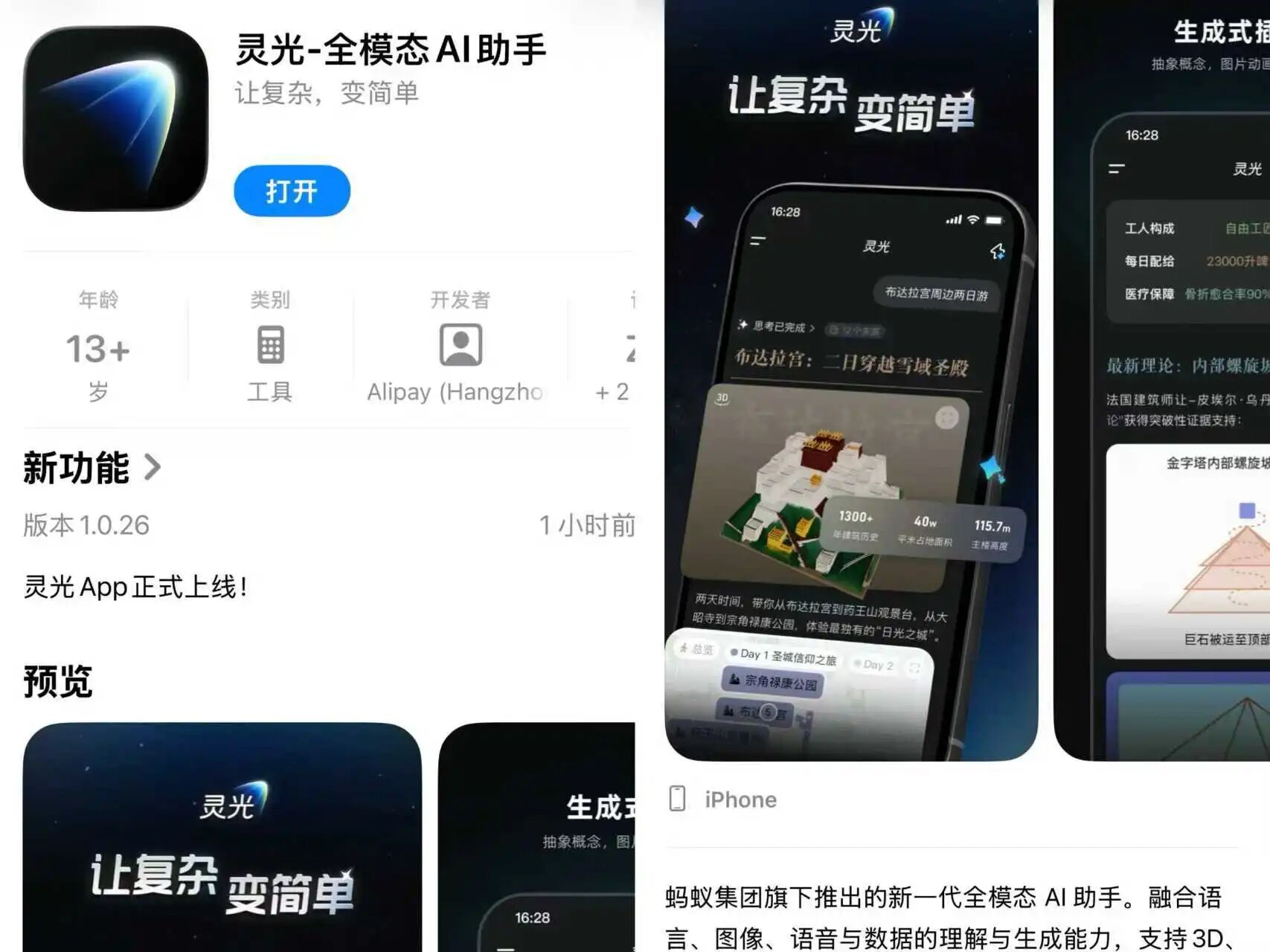

11月18日,蚂蚁集团发布了全模态通用AI助手“灵光”,作为业内首个全代码生成多模态内容的通用AI助手,灵光上线仅一天下载量便突破20万。灵光的上线即火爆,主要在于其瞄准C端市场,主打“全代码生成多模态内容”、“自然语言30秒生小应用”,让普通人也能快速手搓AI工具。

除了凭借差异化优势迅速破圈的蚂蚁灵光外,阿里巴巴于11月17日正式推出了“千问”个人AI助手APP,基于Qwen顶级模型打造,全力进军AI To C市场。

阿里系在两天内密集发布的两款AI产品,在应用场景上形成战略互补,共同补齐了“C端主动服务”这一细分赛道的空白区。

事实上,从年初DeepSeek等大模型引爆技术狂欢,到年末阿里系双AI的密集发布,AI行业已经开始从“模型能力比拼”进入到“应用价值竞争”的2.0时代。

在此背景下,各大厂已在AI入口的布局上形成了明显的路径分化:腾讯混元深耕社交场景的智能协同,字节豆包聚焦内容生态的轻量化陪伴,百度文心一言延续搜索场景的知识增强,而阿里千问与蚂蚁灵光,则以“生活+生产”的的分工布局,构建起覆盖用户全场景需求的主动服务能力。

其中,蚂蚁灵光以“30秒手搓应用”打破了AI高级能力的使用壁垒,重新定义了AI生产力的门槛与边界,成为此次入口战局中最为独特的破局变量。

入口战升维,蚂蚁灵光以生产力破局

2025年,用户对AI的需求完成了从“好奇尝鲜”到“解决问题”的根本转变。用户不再满足于“能聊会侃”的AI,而是直接追问“AI到底能帮我做什么”。这一变化推动AI入口之争从流量混战迈入生产力价值的深层博弈。

蚂蚁灵光的发布,正是对这一趋势的精准回应。作为业内首个支持30秒生成日常小应用的通用AI助手,灵光具备三大核心功能:“灵光对话”实现信息的可视化与结构化输出,“灵光开眼”支持实时视觉交互,而最具革命性的“灵光闪应用”则让普通用户在移动端30秒至1分钟内“手搓”出可交互的轻量级应用。这种“对话即开发”的模式,将应用开发门槛降至最低。

正是基于对用户需求的深层次洞察,和“所想即所得”的颠覆性体验,蚂蚁灵光一经发布,相关话题便快速发酵,不少用户兴奋反馈“手搓应用太爽了”。

图/灵光对话可唤起闪应用,最快30秒生成日常生活小应用

当多数AI助手的交付物仍是“文字/图片”时,灵光已经将交付物升级至“可交互工具”了,这就是蚂蚁灵光最具颠覆性的优势所在。

图/灵光制作的家庭月度预算器

以“家庭预算管理”为例:传统AI助手在接收到“如何做家庭预算”的提问时,通常会生成数千字的文字建议,用户仍需手动整理和执行;而蚂蚁灵光则直接生成一个功能完整的“家庭月度预算器”闪应用——用户可实时录入收入、支出数据,系统自动计算结余、生成可视化图表。这种从“交付信息”到“交付工具”的转变,实现了“需求-工具-解决问题”的闭环,让AI从“陪聊”升级为“陪干”。

灵光的差异化创新并非孤立存在,而是蚂蚁集团AGI战略长期布局的结果。

在底层技术上,蚂蚁百灵大模型已跻身万亿参数阵营,具备全代码生成与多模态处理能力;在场景沉淀上,AI医疗管家“AQ”等项目已验证了“需求-服务”的闭环价值;在生态延伸上,蚂蚁投资的灵波科技等具身智能企业,正将AI服务从数字世界延伸至物理空间。这种“技术-应用-物理延伸”的完整链条,为灵光的爆发奠定了坚实基础。

生态卡位,阿里系双AI重构规则

如果说蚂蚁灵光以“对话即开发”的创新模式,实现了AI入口的生产力价值,那么蚂蚁灵光与阿里千问的双线并举,则通过构建"场景穿透"与"生态协同"的双重优势,与阿里系的生态场景形成了深度共振与价值倍增。

毕竟,AI产业发展至今,单一产品优势已不足以构筑护城河,唯有将AI能力与生态场景深度耦合,才能赢得用户心智与市场份额。

从阿里千问到蚂蚁灵光,阿里系双AI的战略互补,远非简单的产品上新,而是一场面向未来的“生态保卫战”:阿里千问对接淘宝、饿了么等生活服务生态,强化“衣食住行”的AI渗透率;蚂蚁灵光则深度绑定支付宝生态,未来可实现“闪应用 -服务”的无缝衔接。

而进行生态卡位,已经成为AI从技术概念走向产业应用的关键窗口期,大厂们的一致选择。不过,基于各自的资源禀赋与商业逻辑,大厂们的路径也各不相同。

如腾讯混元深度嵌入微信社交生态,其优势在于熟人关系链上的高效协同与沟通;字节跳动的豆包依托强大的内容推荐引擎,擅长满足用户的即时的、娱乐化的好奇心;百度的文心一言与搜索生态绑定最深,在知识问答和信息检索方面具有天然优势。尽管大厂们已经形成各自的护城河,但当用户带着“做预算”“定计划”等明确的更高阶的需求而来时,传统流量入口难以承载这类高价值任务。此时,“生产力入口”成为新的战略高地,而这也是阿里系双AI并举的差异化优势所在。

入口之争的终局,在于定义下一代互联网的用户关系范式。PC时代用户主动“搜索”,移动时代用户频繁“点击”,而AI时代用户将习惯于“表达意图”并“获取成果”。在这场变革中,谁能成为用户解决问题的“第一选择”,谁就将掌握未来的用户入口。

全球赛并跑:中国AI站上世界舞台

在立足国内市场之外,阿里系也将目光聚焦在全球AI赛道。

阿里千问公测直接对标ChatGPT,在通用对话与生活场景覆盖上展现出不逊色于国际顶尖水准的能力;而蚂蚁灵光的发布,则与谷歌Gemini 3.0倡导的"实用工具化"方向高度同频,甚至在"移动端工具生成"这一具体赛道上实现了率先落地。

这种"全球同频"的背后,是中国AI企业独特的竞争优势在发挥作用。

在技术落地的节奏上,中国团队展现出显著的"场景驱动"特征——当Gemini 3.0仍在探索多模态应用的可能性时,灵光已经让普通用户通过手机在30秒内生成可交互的"旅行规划器"或"家庭预算表"。这种"先解决实际问题,再迭代技术能力"的务实路径,成为中国AI差异化竞争的重要筹码。

更为关键的是,中国市场为AI创新提供了得天独厚的试验场。

支付宝、微信等超级应用构建的完善数字生态,让灵光这类创新产品能够快速实现"工具-服务"的商业闭环。

一个典型的例子是:用户通过灵光生成的预算工具,可直接调用支付宝的账单数据进行自动填充,这种深度的生态耦合度是国外AI产品难以企及的。同时,庞大用户基数带来的海量本地化需求数据——从家庭账单分摊到老人用药提醒——让中国AI企业在理解和服务长尾场景上具备了独特的洞察优势。

当然,我们也需要清醒地认识到,在大模型的通用能力、复杂逻辑推理及多语言处理等基础领域,中国AI与国际顶尖水平仍存在差距。但值得期待的是,国内白热化的市场竞争正在成为最好的"练兵场"。各大厂商在差异化赛道上的深耕,不仅加速了技术的快速迭代,更催生了像灵光"闪应用"这样的场景创新。这些来自应用层的创新需求,很可能反向驱动底层技术的突破,最终形成"场景创新-技术突破-生态完善"的正向循环。

从全球视角来看,当前世界AI产业的格局正在被重塑。以蚂蚁灵光为代表的中国AI应用,展现出了一条不同于西方技术路线的差异化路径。

当"30秒生成可用工具"成为现实,中国AI正在向世界证明:技术的价值不仅在于其先进性,更在于其实用性和普惠性。在这个意义上,中国AI不仅站上了世界赛道,更正在为这条赛道开辟新的可能性。

说明:来源科技新知微信公众号, 更多锐思考请移步“科技新知”。